生活習慣病

高血圧症

高血圧になると、血管や心臓に負担がかかります。

高血圧は日本人に非常に多い病気で、40~74歳の人のうち男性は約6割、女性は約4割が高血圧と言われています。

高血圧は、放っておくと、血管を障害していくので血管が硬くなり、動脈硬化を引き起こします。

その結果、心肥大・心不全などの心疾患につながります。

また、血管が狭くなったり詰まったりすることで、心筋梗塞、狭心症、下肢閉塞性動脈硬化症などを招いたり、脳出血や脳梗塞などの原因となります。

高血圧そのものは無症状であることが多いので、日々の血圧測定や健康診断などで、早めの対策を打つことが大切です。

腎臓にも負担がかかる

腎臓も血圧の影響を大きく受ける臓器です。腎臓は、血液の中から要らない老廃物や有害なものを濾過(ろか)して取り出し、それを尿にして体外に排出する働きを担っています。腎臓で血液を濾過する部分は、毛細血管のかたまりのようになっています。高血圧の状態が続くと毛細血管に動脈硬化が起こって血流が悪くなり、腎臓の働きは低下してしまいます。

高血圧の危険因子

人を高血圧になりやすくする危険因子というのがあります。遺伝、肥満、耐糖能異常(糖尿病予備群)、ストレス、喫煙、塩分の多い食事、飲酒の習慣などがその危険因子ですが、これらを多く持っている人ほど、高血圧になりやすいと言えます。

また、なかには腎臓や副腎などの臓器疾患からも二次的に高血圧になるケースがあり、これらを二次性高血圧症と言います。頻度としては高血圧全体の5~10%程度です。診断には血液検査や画像診断が必要です。

高血圧の治療

まず行うべきは、上記のような高血圧の危険因子を知って、そのうえで適正な体重にし、適度な運動を継続的に行い、減塩に努めるなどの生活習慣の改善(食事・運動療法)を心がけることです。

また、薬を処方されたら、指示通りしっかりと飲むことも大切です。 一度薬を飲み始めると、一生やめられないと思っている方が少なくないようですが、食事・運動療法の継続により良くなってくれば、薬の量を減らしたり、やめたりすることも可能です。一度降圧薬を服用し始めたら飲み続けなくてはいけないと考えるのではなく、薬がやめられるように日頃から生活習慣の改善を心がけ、それを継続することが大切です。

糖尿病

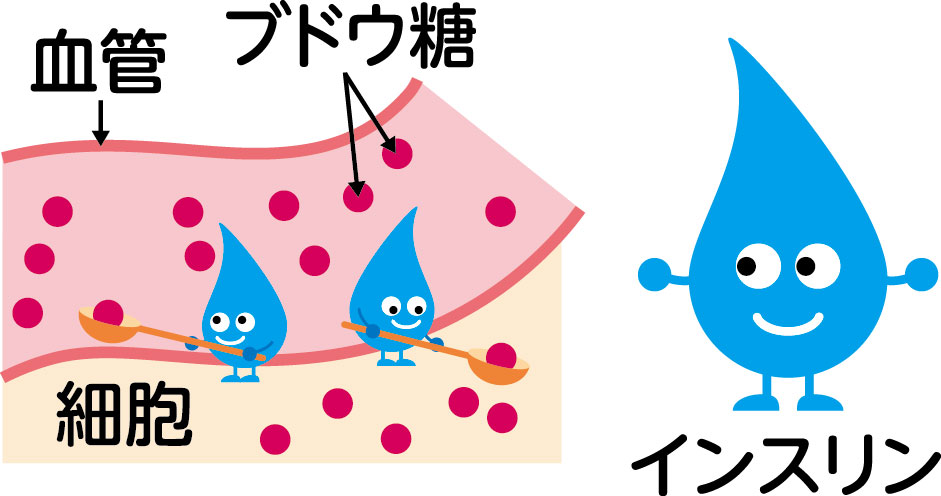

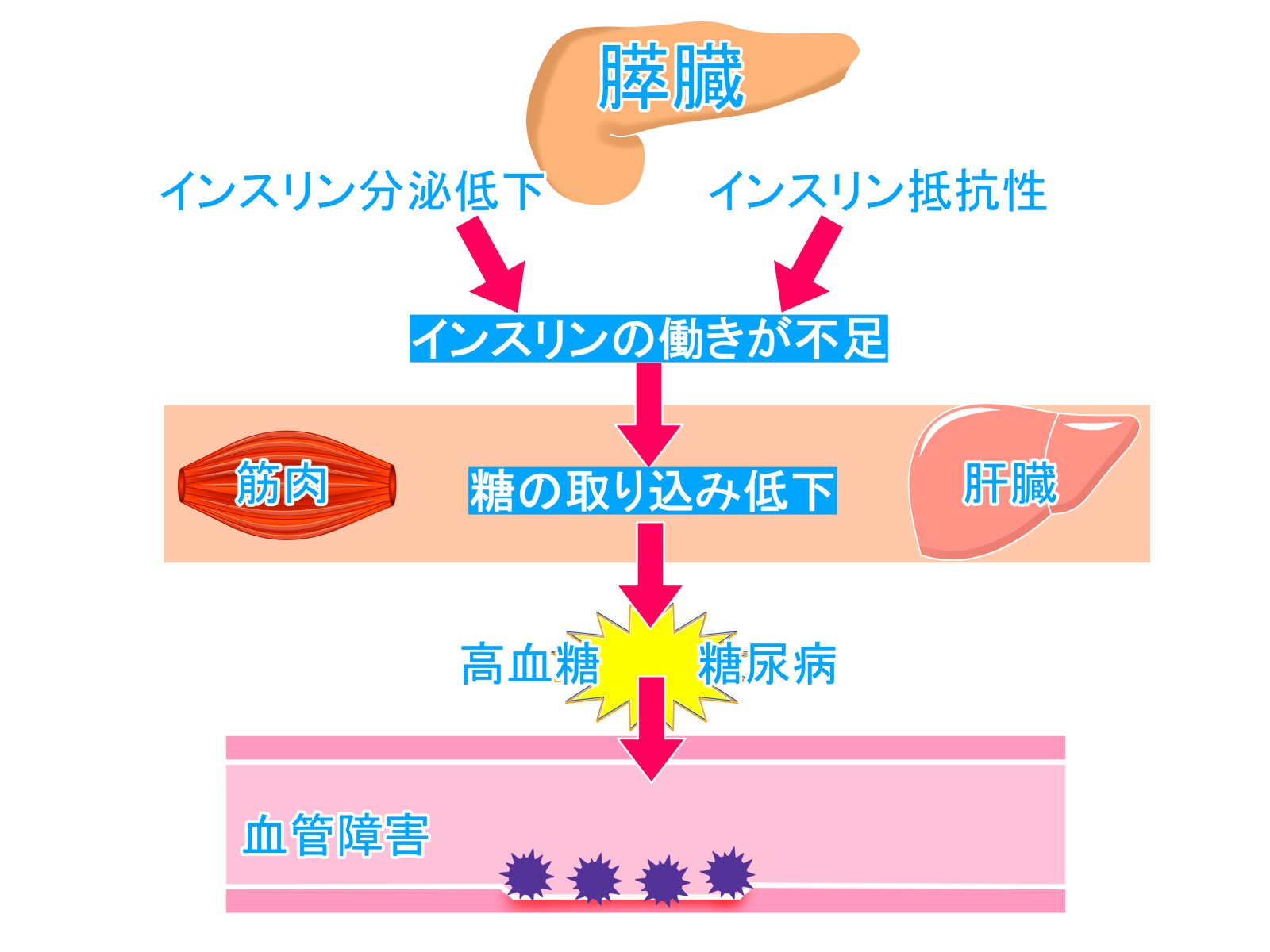

糖尿病は、血液中に糖が溢れてしまう病気です。健康な人なら、インスリンというホルモンがしっかり働き、血液中の糖を細胞に送り込んでエネルギー源にしたり、あるいは脂肪やグリコーゲンという物質に変えて蓄えたりします。このインスリンが足りなくなったり、足りていてもうまく細胞に作用しなくなったりした状態が糖尿病(耐糖能異常)なのです。

日本人の4人に1人以上が患者または予備軍と言われています。糖尿病は、初期に気が付くような自覚症状がほとんどなく、そのままにしていると様々な重篤な合併症を引き起こしてしまいます。一度発症したら糖尿病は「治る」という表現が当てはまらない病気です。その理由は、治療によって血糖値を下げることはできても、血糖値が高くなりやすい体質自体を改善することは出来ないからです。

糖尿病は「治る病気」でも「治らない病気」でもなく、治療を続け血糖値を限りなく正常に近い範囲にコントロールしていれば、一生、健康な人と同じ状態でいられ合併症を予防することが可能です。

糖尿病の治療には、生活習慣の見直しはもちろん、早期発見、治療が大切です。定期的な健診を行うとともに、健診結果にて血糖値が高いと診断された場合は必ず医師に相談するようにしましょう。

糖尿病の治療

糖尿病は現在のところ、完治させることはできません。ただ、糖尿病そのものは治せなくても、血糖値を正常に保ち、糖尿病による合併症(目、神経、腎臓の合併症)を起こさずに健康を維持することは十分に可能です。そして血糖値を正常に保つ上で重要になるのが、継続的な“コントロール”です。

医師の指導のもと、まずは食事療法と運動療法を行います。これだけで正常値になる患者様も多くいらっしゃいます。糖尿病が進行してしまったケースだったり、食事・運動療法だけでは血糖値がうまく下がらなかったりするような場合には、薬物療法やインスリン療法を行うことになります。

糖尿病の三大合併症

糖尿病性神経障害

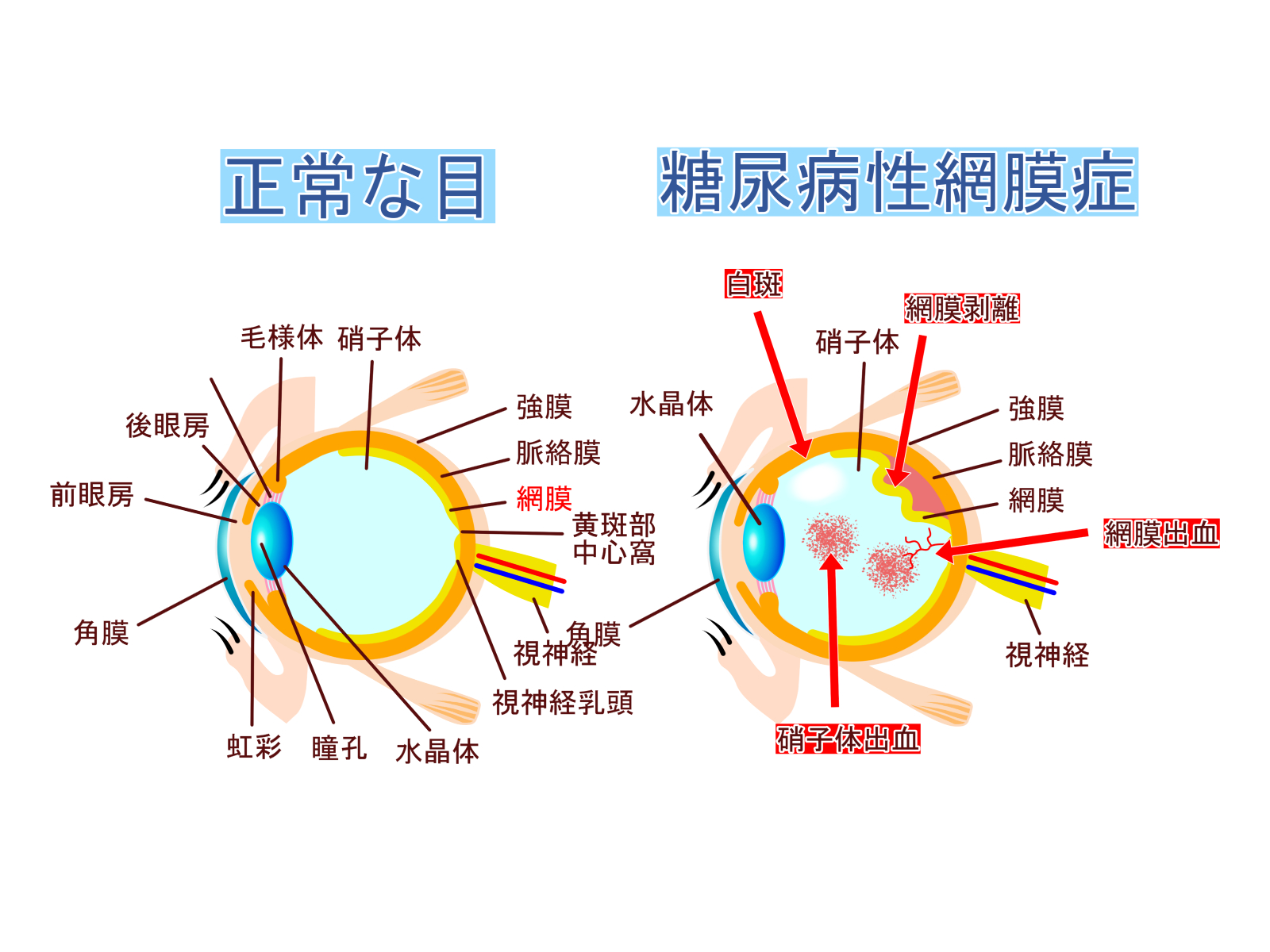

目の内側には、網膜という膜状組織があり、光や色を感じる神経細胞が敷きつめられています。高血糖の状態が長く続くと、ここに張り巡らされた血管が動脈硬化による損傷により、視力が弱まります。

進行してしまうと大出血や網膜剥離を引き起こしたり、時には失明するケースもあります。また、白内障になる人も多いと言われます。

糖尿病性神経障害

主に足や手の末梢神経が障害されます。その症状の出方はさまざまで、「手足のしびれ」「怪我ややけどの痛みに気づかない」などです。

そのほか筋肉の萎縮、筋力の低下や胃腸の不調、立ちくらみ、発汗異常、ED(勃起不全)など、さまざまな神経障害による症状が現れます。

糖尿病性腎症

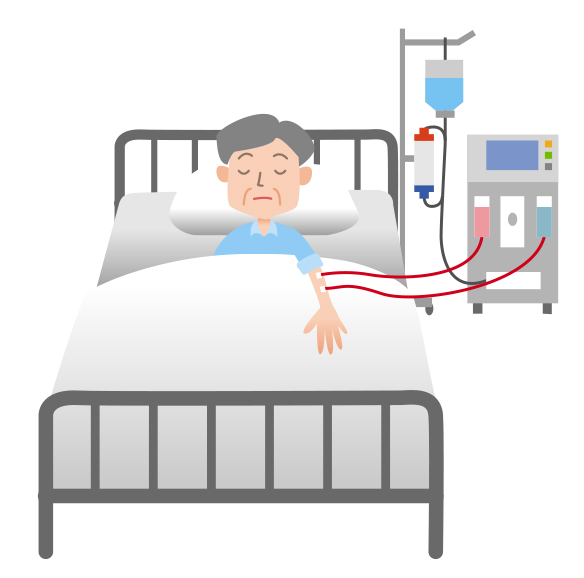

血液を濾過(ろか)して尿を作る腎臓の糸球体(しきゅうたい)という部分の毛細血管が悪くなり、だんだんと尿がつくれなくなってきます。やがては人工透析と言って、機械で血液の不要な成分を濾過し、人工的に尿をつくらなければならなくなったりします。

週に2~3回、定期的に病院などで透析を受けるようになるので、日常生活に大きな影響が及びます。現在、人工透析になる原因の筆頭がこの糖尿病腎症です。

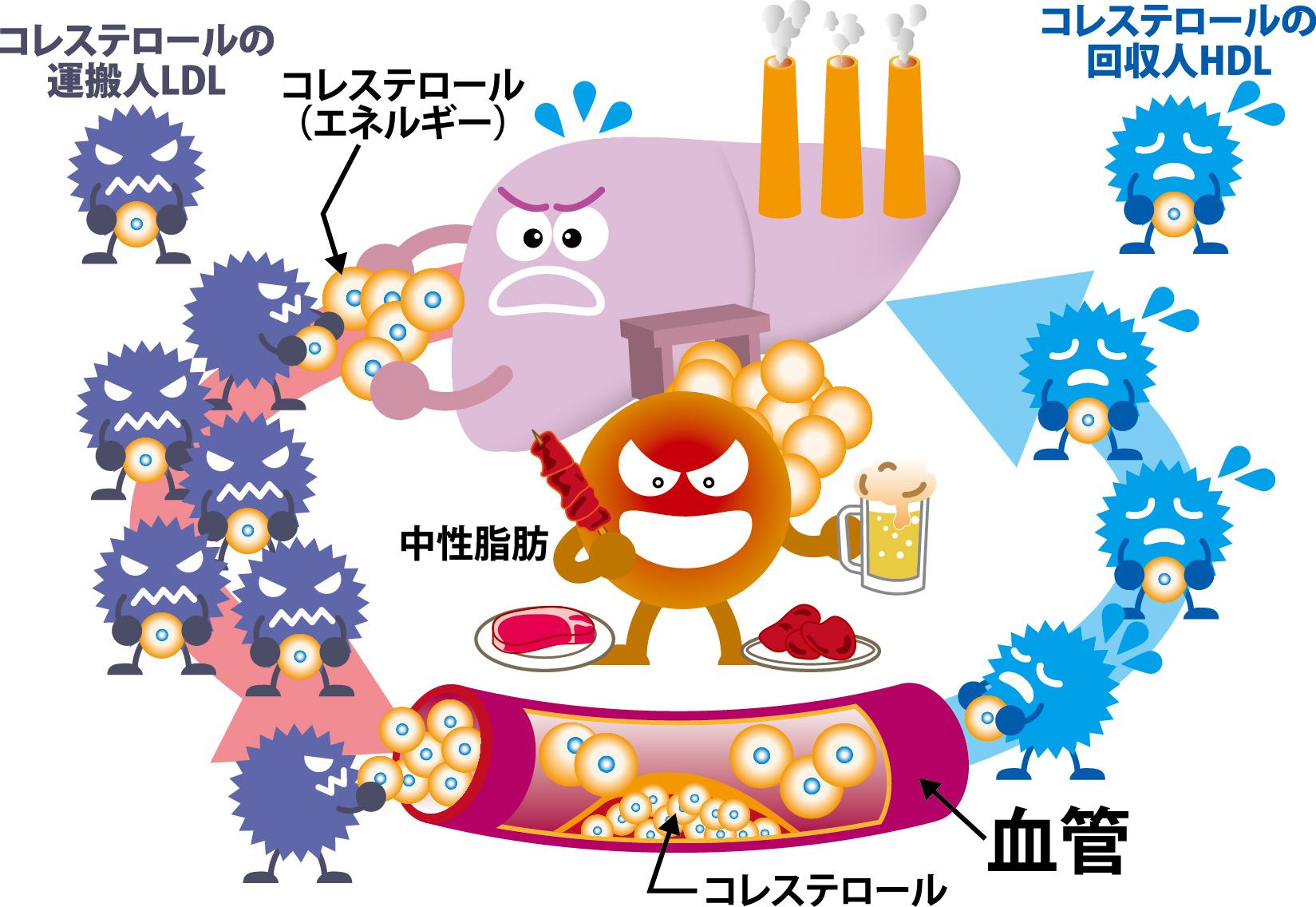

脂質異常症(高脂血症)

脂質異常症(高脂血症)というのは、血液中の脂質、具体的には「コレステロール」や「中性脂肪(トリグリセライドなど)」の濃度が高い状態のことです。大きく分けて次の3つのタイプがあります。

- 高LDLコレステロール血症

- 低HDLコレステロール血症

- 高トリグリセライド血症

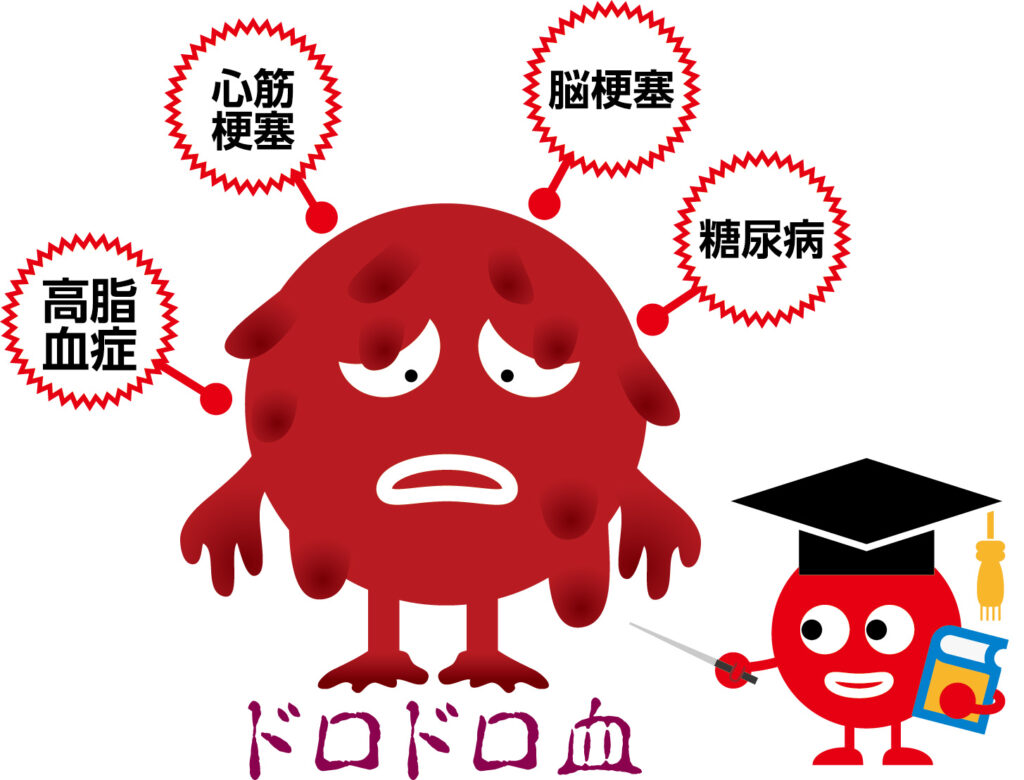

脂質異常症を放置すると、増えた脂質がどんどん血管の内側に溜まって動脈硬化の進行を促進し、ついには心筋梗塞や脳梗塞の発作の原因となってしまいます。

高脂血症の主な原因は食べ過ぎや偏食、喫煙、飲酒、運動不足、肥満やストレスなどが考えられます。

脂質異常症は動脈硬化の大きな危険因子

日本人の死因の第2位と3位を占めているのは、狭心症や心筋梗塞などを含めた心臓病と、脳出血や脳梗塞などの脳卒中です。これらはどちらも、主に動脈硬化が原因となって起こる血管の病気です。死因の第1位は「がん」ですが、心臓病と脳卒中を合わせると総死亡の約30%を占めるので、動脈硬化を防いでこれらの疾患を予防することは生命にとっても、とても重要です。

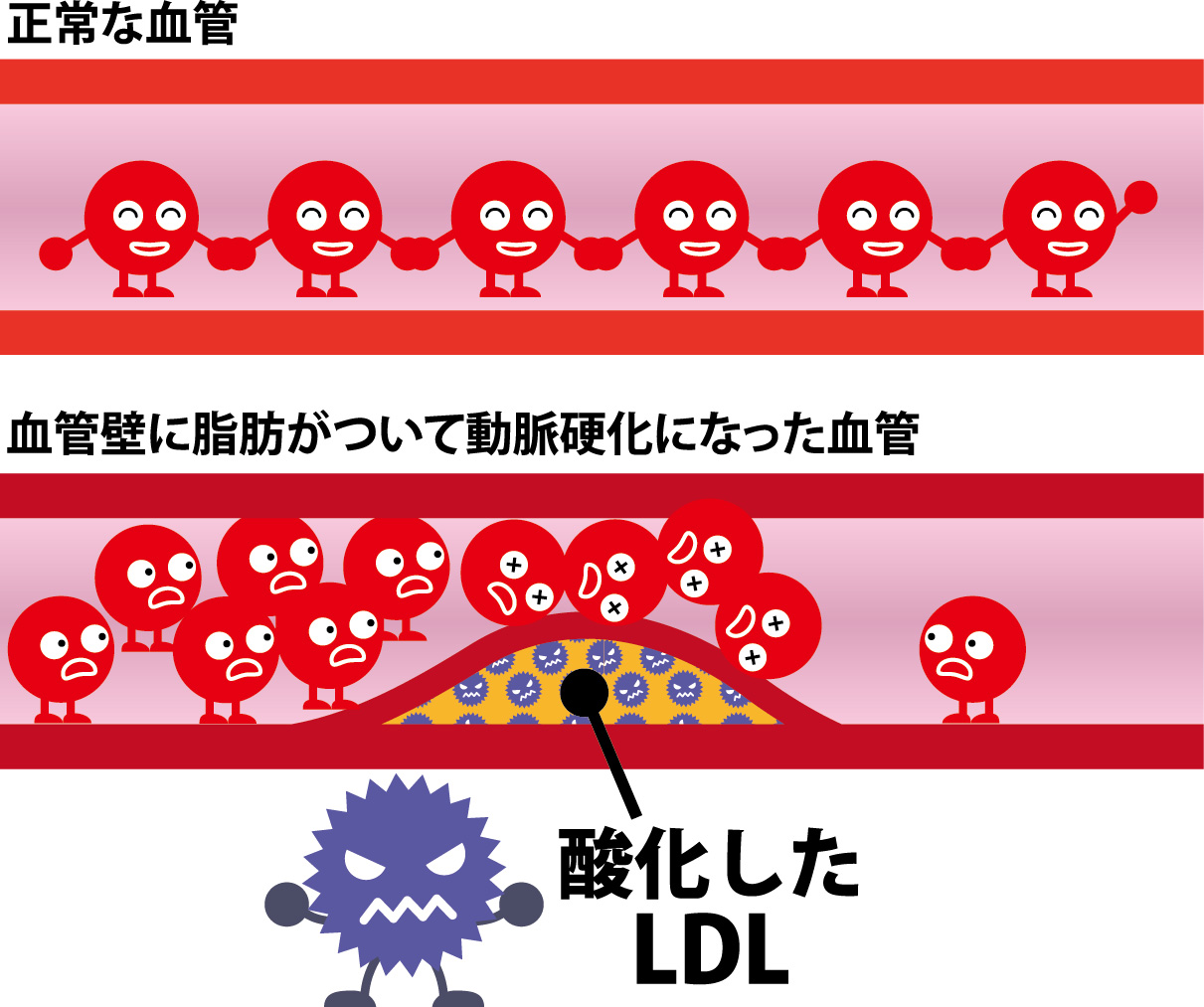

さらに動脈硬化は、高血圧を悪化させたり、腎臓病などの原因となったりします。 動脈硬化というのは、心臓から体の各部分へ血液を運ぶ動脈が硬くなる疾患です。動脈の内側の壁にコレステロールが溜まり、血管が盛り上がって狭くなり、それとともに血管が硬くなり、もろくなるのです。 そのため、血液の流れが悪くなったり、盛り上がった部分が破れてしまい、中の脂質と血液が混ざることで血栓(血のかたまり)ができて血管を詰まらせてしまったりするのが大きな問題となります。

動脈硬化は年齢と共に進行してきますが、さまざまな危険因子によって進行は促進されます。

ですから、それらの危険因子を除いていけば、進行を遅らせることができます。 高血圧が動脈硬化の大きな危険因子の一つであることはよく知られていますが、脂質異常症も重大な危険因子です。 脂質異常症は、自覚症状がまったく無くても、早く治療を始めることが重要です。

脂質異常症の治療

治療は、冠動脈疾患など明らかな動脈硬化の病気が無い場合には、生活習慣の改善と薬物療法が基本です。

生活習慣改善の主な内容は、禁煙、バランスのとれた食生活、適正体重の維持、そして適度な運動です。なかでも特に重要なのが食事(食事療法)で、これは適正体重の維持とも深く関わってきます。

高尿酸血症(痛風)

体内に尿酸が蓄積すると高尿酸血症になります。

人の遺伝に重要なDNAの成分であるプリン体が余分になると、尿酸という物質に変わって尿から排泄されます。このプリン体から尿酸ができる過程や尿酸の排泄の過程で異常が起きると、尿酸が体内に溜まっていくのです。

高尿酸血症の代表的で有名な合併症状は痛風発作です。しかし最近の研究では、高尿酸血症が動脈硬化の進行と密接に関係しており、心筋梗塞や脳梗塞などの生命に関わる合併症の原因となってしまうことが分かっています。

高尿酸血症と動脈硬化の関係

高尿酸血症は、様々な要因によって尿酸が体内で過剰になった状態です。先ほどご説明した通りプリン体が体内で余分になると尿酸という物質に変わっていくのですが、この尿酸の産生過程で血管に大きな酸化ストレスがかかってしまいます。(→尿酸産生酵素であるキサンチンオキシダーゼ(XO)活性過剰による酸化ストレス)

つまり高尿酸血症の方は、尿酸値が高くなっていく過程で酸化ストレスを受け続けているということになります。

この酸化ストレスは血管を傷つけることで動脈硬化を促し、心筋梗塞や脳梗塞、腎機能低下などの組織障害を誘導してしまいます(=無症状性高尿酸血症)。

多くの場合、高尿酸血症は「痛風発作を引き起こさないため」に治療されます。しかし当院ではこの組織障害を起こさないこと、つまり動脈硬化の進行を抑えることこそが、高尿酸血症の治療では重要であると考えています。

したがって当院においての高尿酸血症の治療は、一般的な治療目標よりも低い値を目標として治療を行っていきます。

痛風発作の症状

痛風発作は高尿酸血症によって引き起こされる関節炎症状で、その約1割に発症し、関節に尿酸結晶が溜まってしまうことにより四肢関節が腫れて痛みます。特に足の親指の外側のつけ根(中足趾関節)付近によく起こり、初発で約5割、再発で約9割の頻度となります。

突然赤く腫れて痛み出し、一晩で激痛により歩けなくなり、1週間くらいで自然に治ってしまうという経過をとります。 痛風発作が治っても高尿酸の状態自体を治療しなければ、発作は頻回に起きてしまいます。ただ、高尿酸血症があってもすぐに痛風発作が起きるわけではなく、無症状で経過することもあります。

高尿酸血症の原因

もともとの遺伝的要素と後天的な生活環境、特にプリン体を含む食品の過剰摂取やアルコール摂取などが複雑に組み合わさっており、尿酸の産生と排泄のバランスが崩れることで高尿酸血症を引き起こします。高尿酸血症と痛風は圧倒的に男性に多く、女性で痛風発作まできたす方は非常にまれです。

尿酸産生が増加する原因

- 激しい運動

- 飲みすぎ食べ過ぎ(特にビール)

- 魚介類・内臓・干物などの高プリン体食品

- ストレス など

尿酸排泄が低下する原因

- 肥満(腎機能低下)

- 水分不足

- 飲酒 など

なお最近の研究では、これらの原因の中でも遺伝的な要素が非常に大きな割合を占めていることが分かってきています。つまりいくら食事や生活環境に気を付けても、なかなか尿酸値が下がらない方が一部いらっしゃるのです。このような方には、後述するお薬による治療が必ず必要となってきます。

高尿酸血症の合併症

高尿酸血症の合併症状としてですが、尿酸が尿として排泄される際に尿酸の濃度が高くなると、尿の中で尿酸が結晶となり尿酸結石ができます。尿路結石症があると、突然の腰背部に激痛をきたし、血尿が出ます。 高尿酸血症を長く放置すると痛風腎といって腎不全に陥ることもあります。

高尿酸血症の診断と検査

診断の基本は、採血による血中尿酸値測定で行います。

痛風は特徴的な発作の症状で簡単に診断ができますが、発作時には尿酸が関節内に溜まってしてしまうため、血中の尿酸値が低くなることもあります。 腎臓にできた尿酸の石はレントゲンでは見えないので、超音波検査を行います。

治療

高尿酸血症

高尿酸血症の治療ですが、2種類の薬剤があります。

どちらも血中の尿酸を下げますが、「尿酸を作らないようにするもの」と「尿酸を尿からたくさん排泄させて体外に出すもの」とがあります。

尿酸を排泄させるものの方が、より尿酸を下げる効果がありますが、腎結石の既往がある方には使いにくく(尿中の尿酸が高くなり結石ができやすくなるため)、当クリニックでも2種類を患者さんの既往に応じて使い分けています。

ただし、無症状の高尿酸血症に対しての積極的な薬物治療は日本と違い米国ではあまり推奨されておらず、意見の分かれるところです。 当クリニックでは、無症状の方には超音波検査での腎結石のスクリーニングを積極的に行っています。

近年、利尿効果のある高血圧の薬によって高尿酸血症になる方が多くなっています。血圧の薬を飲んでいる方は定期的な血液検査が必要と考えます。

痛風

痛風の治療としては、痛風発作時の痛みをとることを優先します。

非ステロイド性抗炎症薬を短期間、痛みがなくなるまで使います。

急速に尿酸値が低下すると、逆に痛風の発作を増悪させることがあるため、関節痛発作時は尿酸降下剤を新たに始めたり、増量したりは基本的にはしません。

食事療法

この病気は予防としての食事療法が重要です。

具体的には、プリン体を多量に含む食品を避けること、過食をやめること、および多量の飲酒(とくにビール)を控えることです。

プリン体が多い食品には、レバー/あん肝などの肝臓、うに/白子などの卵巣や精巣、かにみそなどの内臓、いくらなどの魚卵があげられます。鶏卵を気にされる方が多いようですが、鶏卵にはほとんどプリン体は含まれていません。

肉類もよく気にされますが、肉類も一般にプリン体を多く含むのですが、尿酸は調理過程で水に溶け出て行ってしまいますので、肉類を生でたくさん摂取しなければ、それほどプリン体を摂ることにはなりません。ビールは多量のプリン体を含有しており、アルコール過量摂取でも尿酸値の上昇の原因となります。

尿路の結石を予防するために、1日の尿量が2L以上となるように水分を十分にとることをお勧めします。

メタボリックシンドローム

肥満、特に内臓まわりに脂肪が溜まって、お腹がぽっこり出ている「内臓脂肪型肥満」の方は、血圧、血糖、脂質値などの異常を来たしやすく、その結果、高血圧、糖尿病、脂質異常症(高脂血症)などの生活習慣病が重なりやすいことがわかっています。

内臓脂肪型肥満(へその高さの腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上)があり、高血圧、高血糖、脂質異常症のうちの2つ以上が重なっている状態を「メタボリックシンドローム」と言います。

メタボリックシンドロームの患者さんでは、血圧、血糖、脂質などの値がそれほど異常でなくても、それらが重なることで動脈硬化が一層進展しやすくなり、心筋梗塞や脳血管障害などの心血管イベントの危険率が高まることが知られています。また、大腸がんや乳がんなど一部のがんでは、メタボリックシンドロームと関係が深いことが近年明らかになってきました。動脈硬化性疾患や心臓病だけでなく、がんともかかわりがあることを考慮すると、メタボリックシンドローム予防は非常に重要であるといえるでしょう。

そのためには、食事療法と運動療法の二本柱が必要になってきます。具体的には、栄養バランスが良く、エネルギー(カロリー)量も適切な食事を3食きちんと摂り、夜遅くの飲食は控える、アルコールはほろ酔い程度に抑える、ウォーキングなどの軽めの有酸素運動を習慣づける(1日30分以上、週に3回以上)、などを心がけましょう。

生活習慣病と肥満が重なると動脈硬化を起しやすく、

心臓病や脳血管疾患だけでなく発がんリスクも含めて重大な病気にかかる危険性が高くなります。

骨粗鬆症

骨粗鬆症とは、骨の量が減り、骨の質も劣化することで骨が弱くなり、骨折しやすくなった状態です。 骨粗鬆症になっても痛みを生じないケースがほとんどであり、ちょっとしたはずみで背骨が折れたり、転んだときに手首、太ももの付け根(近位部)などの骨折が生じやすくなっています。症状がなくてもレントゲン、骨密度測定、採血などの検査で骨粗鬆症と診断されます。

全身の骨は生涯にわたって合成と分解を続けていますが、高齢の方、特に閉経後の女性では骨の合成が低下するとともに分解が進み、骨の量が減少していきます。50歳代の女性では20%以上の方が骨粗鬆症の状態であり、60歳代では50%、70歳代以上になると70%以上の方がの骨粗鬆症の状態であるとも言われております。骨量・骨の強度が低下することにより背骨、大腿骨近位部、手関節などの骨折が生じやすくなります。

特に大腿骨近位部を骨折すると、多くの場合手術になりますので長期間の安静が必要となり、介護も必要となります。現在、介護が必要となる人の5人に1人は「骨折、転倒、関節疾患」が原因です。

骨粗鬆症の診断方法

当院ではMD法による骨密度検査を行い骨粗鬆症の診断を行います。

骨粗鬆症の治療

薬物療法

薬による治療は検査結果をもとに、病気や身体状況を考慮して選択していきます。骨粗鬆症治療薬の分類としては、「骨吸収抑制薬」と「骨形成促進薬」に分けられ、その他に骨密度を上げるために補助的に併用するものも出てきております。薬の効果には個人差があり、副作用がでることもありますので、外来で定期的な検査を行いながら続けていくことが必要です。

- 骨吸収抑制薬…ビスホスホネート製剤、SERM製剤、抗RANKLモノクローナル抗体製剤

- 骨形成促進薬…PTH製剤(副甲状腺ホルモン)製剤

- 補助的な薬…ビタミンD製剤、ビタミンK製剤 など

食事療法

カルシウム、ビタミンD、ビタミンKなど骨に必要不可欠な栄養素をなるべく採りましょう。他にマグネシウム、ビタミンC、ビタミンBなども必要な栄養素です。

カルシウムの1日の摂取目標量は800mg以上です。牛乳100gでカルシウム約100mgなので、乳製品が苦手な人は、豆腐や納豆などの大豆製品にもたくさん含まれているので、それらをバランス良く摂るようにしましょう。

運動療法

運動をすることで、骨密度の低下を防ぐことができます。

また筋力がつきバランスがよくなり転倒を防ぐことで、骨折のリスクが減ります。 運動が苦手な方は、いつもより多く歩くことを心がけ、なるべく階段を使用するなど、日常生活の中で運動量を増やすことを心がけましょう。 また、日光に当たることによって皮膚でビタミンDが作られます。ビタミンDは食物として摂取するほかに、体の中でもつくられるビタミンなのです。カルシウムはビタミンDと一緒に摂って、初めて吸収率を高めることができます。

日光の浴びすぎもよくありませんが、適度な日光浴で必要な紫外線を浴びることも骨粗鬆症の治療に効果的です。