宗良親王御墓/本殿/拝殿/祈祷控殿/井伊社

宗良親王御墓

宗良親王御墓は京都(西)に向いてたてられており、宮内庁所管地です。

毎年9月22日の例祭(御祭神の御命日)と正月期間(1日~5日まで)のみお参りできるように開放しています。

井伊谷宮のご本殿はこの御墓に向かって建てられています。

本殿

皇室所縁の神社なので伊勢神宮と同じ系統の神明造(しんめいづくり)という形式となっています。素木造り(しらきづくり)で切妻平入りの屋根、屋根の上に鰹木(かつおぎ)・千木(ちぎ)があり左右両側に棟持柱が二本たっています。

素木造りとは塗りなどをせず自然のままの状態の木材で造られたものをいいます。素朴な印象ですが木の温かみを感じられ、自然崇拝である神道の根本を感じられる御社殿です。

当宮に御参拝の方は心落ち着くと表現される方が多いですが、そうした目には見えない感受性というものも先祖から連綿と受け継がれているのではないでしょうか。

一般に鰹木が奇数で千木が外削ぎだと男神を祀ることが多いと言われますが、当宮でもそのようになっています。

屋根の上に載せられた丸太の様な木を鰹木(かつおぎ)といい、屋根の両端に交差するように飛び出している木を千木といいます。外削ぎとは側面が真っ直ぐになっている形状をいいます。女神は逆に鰹木が偶数で千木が内削ぎ(上部が真っ直ぐ)となることが多いと言われます。

垣の内側は御垣内(みかきうち)といい特に神聖な領域となります。

拝殿

ご祈祷は拝殿にてご奉仕申し上げます。

100名以上収容でき、結婚式等でも御友人までご参列いただける広さです。

皇室御親拝の際の記録も残されています。

祈祷控殿

ご祈祷をお待ちいただく間に、お休みいただく場所です。

お子様のおむつ替え台とトイレもございます。

また正月、節分、七五三等繁忙期はこちらがご祈祷の受付となることがあります。

井伊社

動乱の南北朝時代(西暦1330~1390年頃)、有力豪族であった井伊家の第十二代当主井伊道政(みちまさ)公とその息子高顕(たかあきら)公は、井伊谷に来訪された後醍醐天皇第四皇子宗良親王様(井伊谷宮御祭神)を奉じて尽力しました。加えて親王様と駿河姫(道政公の娘、重子(しげこ)姫)を結びつけ、尹良(ゆきなが)親王を授かり、こうした御縁を得て吉野朝(南朝)と非常に深い関わりを持ったことをこの上ない名誉と思い、それが井伊家の誇りともなりました。

やがて勢いを増し大挙して押し寄せた足利勢に対し井伊家は奮戦空しく敗退し、以降今川氏(足利氏の流れ)や武田氏といった強大な勢力に囲まれ長い苦難の時代を迎えます。

しかしながら親王様を旗頭として吉野朝のために戦ったという連綿と受け継がれた自負と気概は、その後井伊家を下支えする原動力となりました。

中でも道政公から数えて10代後、大河ドラマともなった、女性ながら第22代当主となった「井伊直虎」は、苦境に立たされた井伊家を存続させるべく周辺諸国の様々な圧力や干渉の中を類まれな判断力と領地運営力で乗り切りつつ、後の徳川四天王となる井伊直政を育て上げ、井伊家再興の礎を築くこととなります。

こうした井伊家と皇室の結び付きは明治期の井伊谷宮創建に際しても変わらず表され、親王様の御墓整備並びに井伊谷宮御鎮座が井伊家の多大なる貢献によって整ったことにより、明治八年井伊道政公・高顕公を御祭神として「井伊社」が井伊谷宮本殿横に創建されました。

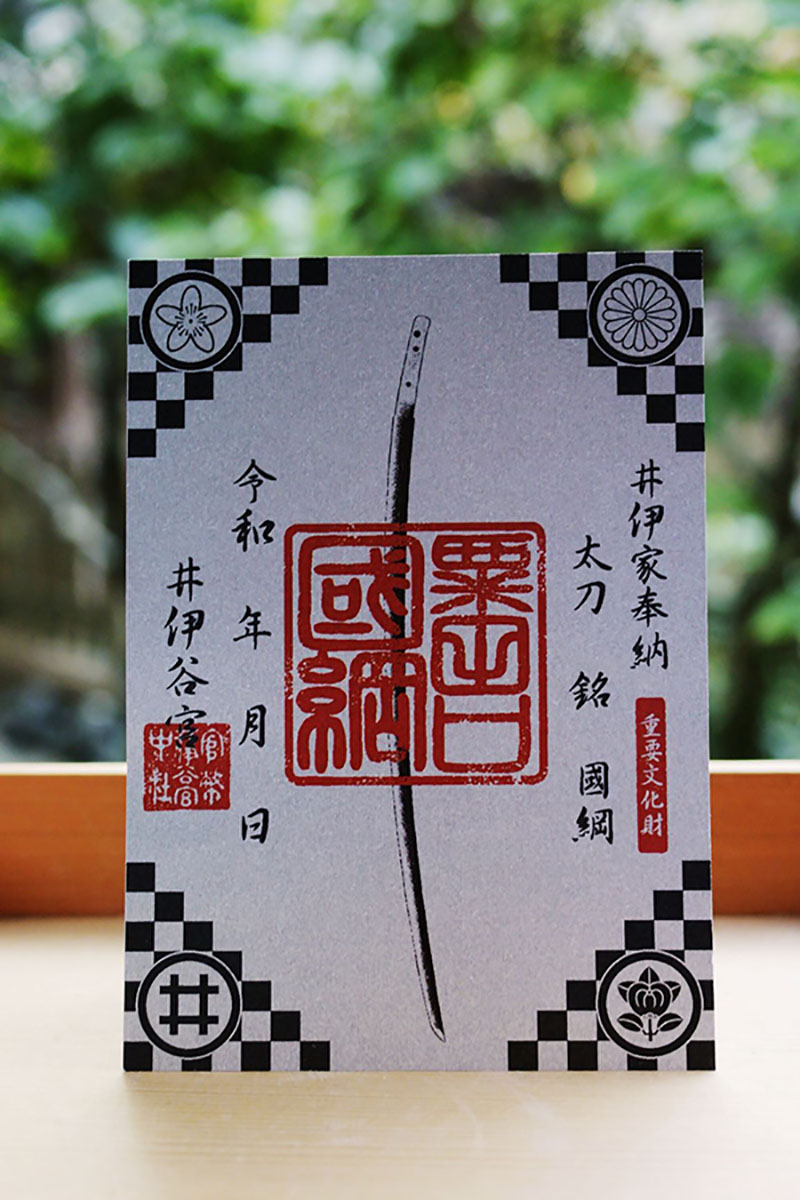

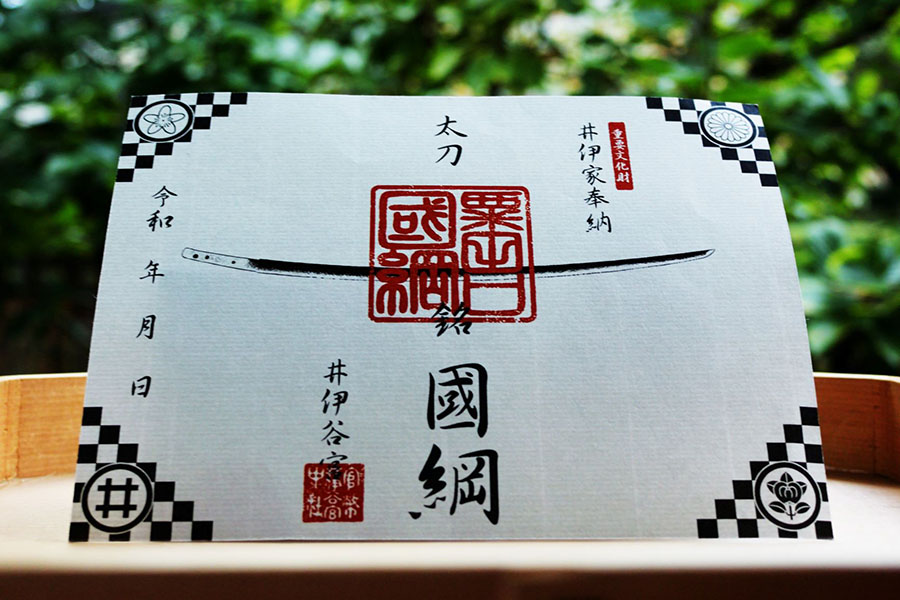

また井伊家より粟田口国綱(天下五剣鬼丸国綱を作刀した刀匠)作刀の太刀が奉納され、重要文化財として現在東京国立博物館にて管理しています。

昔から刀は邪を祓う神聖な力があるとされ信仰の対象ともされてきました。当宮では災いを祓い断ち切る守り刀としてお持ちいただく「真剣守」に加え、太刀の御朱印もございます。